Questo articolo, “il confine della legalità”, si basa sull’appello firmato da quindici docenti e ricercatori di diritto internazionale e diritto dei conflitti armati, pubblicato il 10 luglio 2025 e indirizzato al Ministro della Difesa, al Capo di Stato Maggiore e alle principali autorità legali e politiche dello Stato di Israele. Il testo è stato analizzato nella sua interezza e interpretato secondo criteri di rigore giuridico, etica operativa e responsabilità strategica.

*Di Cristina Di Silvio

Quando la legalità è una chimera

“Un ordine manifestamente illegale non è un ordine.” Questa massima, scolpita nella giurisprudenza militare israeliana nel celebre caso Mar 3/57, Procura Militare c. Maggiore Malinki, risuona oggi con una forza disarmante, mentre i vertici della sicurezza nazionale si trovano a un bivio giuridico, operativo e morale.

infatti è la legalità dell’azione di Israele a essere messa in discussione, prescindendo dal pogrom trascorso.

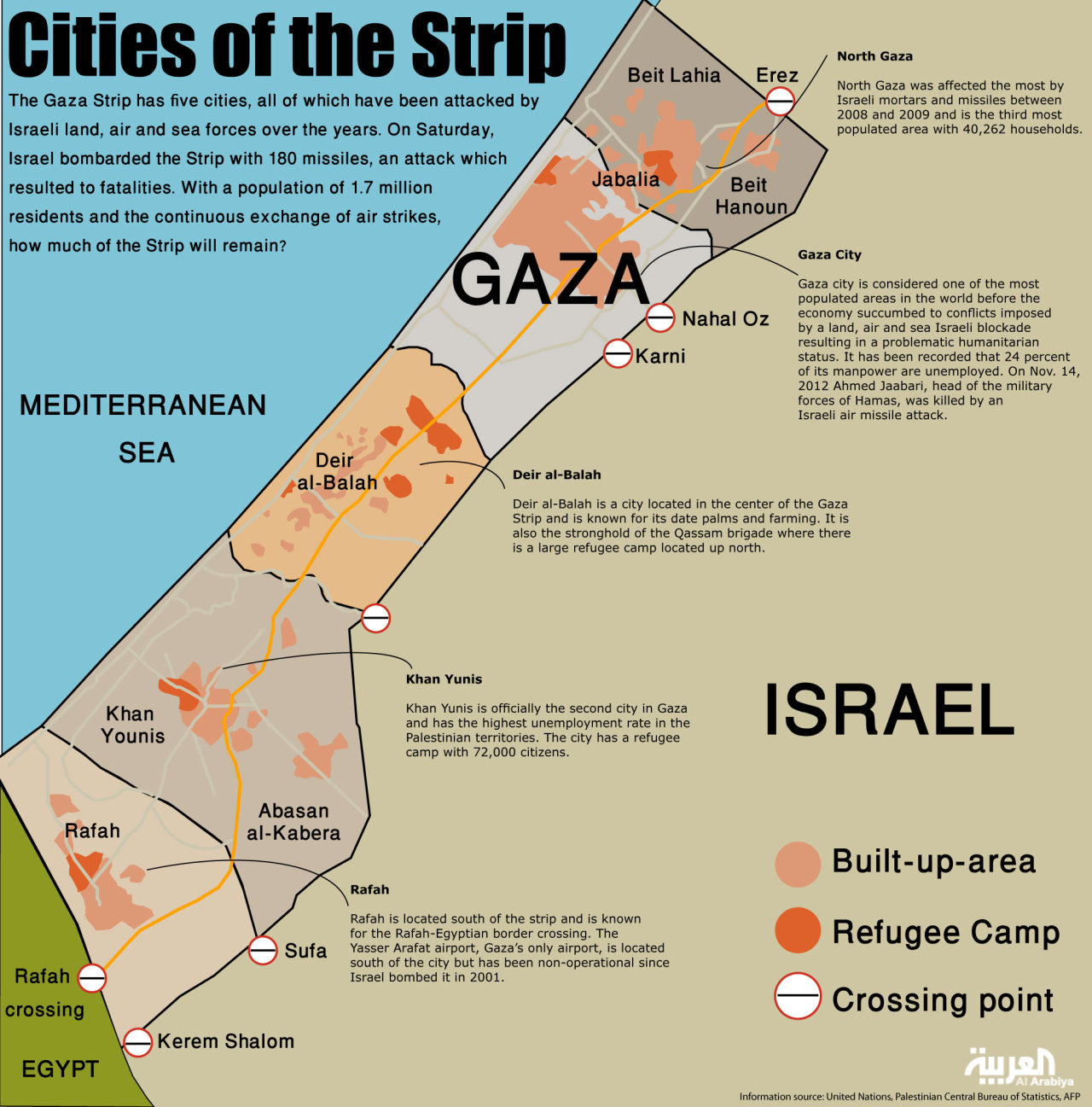

Il 7 luglio 2025, il Ministro della Difesa Israel Katz ha annunciato un piano per concentrare centinaia di migliaia di civili palestinesi in una “città umanitaria” da costruirsi sulle macerie di Rafah. A suo dire, un’operazione necessaria, volta a facilitare “l’emigrazione” dalla Striscia di Gaza. Ma cosa accade quando la logica strategica scavalca le fondamenta del diritto internazionale e si insinua nei territori opachi della criminalità bellica?

Un gruppo di quindici tra i più autorevoli giuristi israeliani, esperti di diritto internazionale e del diritto dei conflitti armati, ha diffuso un appello che pesa come piombo sul dibattito nazionale. La loro analisi, tecnicamente rigorosa e umanamente inquieta, non solo definisce il piano come manifestamente illegale, ma avverte che la sua attuazione potrebbe costituire crimine di guerra, crimine contro l’umanità e, in determinate circostanze, persino genocidio.

La distinzione fondamentale che ogni comandante apprende nei primi giorni di formazione – tra un ordine legittimo e uno illegale – torna al centro della riflessione militare. Ma qui non si parla di un singolo ordine in un momento critico sul campo: si parla della progettazione sistemica di un’intera infrastruttura di detenzione, di una manovra demografica forzata, di una politica che implica il trasferimento coatto di civili non combattenti. Il diritto internazionale umanitario (DIU) consente l’evacuazione di civili solo in presenza di necessità militare imperativa o per la loro protezione immediata. Ma il piano descritto dal Ministro Katz non identifica né un’area specifica di ostilità né una minaccia concreta da cui proteggere la popolazione.

Si parla, infatti, della rimozione dell’intera popolazione della Striscia. È questo che lo rende, secondo i firmatari dell’appello, illegittimo in radice. Non è questione di semantica. Le parole usate nelle dichiarazioni pubbliche – “umanitario”, “temporaneo”, “filtraggio” – possono suonare familiari, ma il lessico giuridico internazionale è inequivocabile: quando una popolazione viene spostata con la forza, confinata, impossibilitata a fuggire, in un’area priva di condizioni igieniche e umanitarie minime, e ciò avviene in parallelo alla distruzione delle infrastrutture civili e con una retorica politica che dichiara di voler promuovere l’emigrazione etnica, allora siamo davanti a un’azione che rientra nel dominio dei crimini internazionali.

I giuristi lo scrivono senza esitazioni: “Non si tratterebbe di un’evacuazione temporanea, ma dell’istituzione di un campo di detenzione di massa per fini di pulizia etnica ed espulsione.” Il diritto operativo – cuore della condotta militare – si regge sul principio di proporzionalità: ogni azione deve essere necessaria, mirata e il meno dannosa possibile per i civili. Questo piano, che già sulla carta comporta lo spostamento forzato di seicentomila persone in un’area devastata, a fronte di nessuna emergenza militare concreta, fallisce su tutti questi fronti. È come ordinare il bombardamento di un ospedale per neutralizzare un solo cecchino. In un tempo in cui ogni mossa militare viene registrata, trasmessa, analizzata, la difesa non può più rifugiarsi dietro la nebbia della guerra o le zone grigie della dottrina.

La credibilità strategica dello Stato e l’onorabilità del suo comando militare si giocano sulla fedeltà al diritto, non sulla sua elusione. Il passaggio più dirompente dell’appello, forse, è anche il più semplice: “Chiunque pianifichi, autorizzi o esegua questo programma potrà essere ritenuto personalmente responsabile per gravi crimini internazionali.” Il monito non è teorico. Il mondo è cambiato. I tribunali internazionali hanno stabilito che l’immunità non protegge dai crimini contro l’umanità. Non esiste prescrizione. Non vale più la giustificazione dell’obbedienza agli ordini superiori. Ogni comandante, ogni ufficiale, ogni pianificatore che partecipi a questa operazione potrebbe, anche anni dopo, ricevere una convocazione da L’Aia.

Precedenti giuridici rilevanti

È già accaduto a generali e politici di altre nazioni. E, a differenza dei capi di Stato, i militari non godono di alcuna immunità. Questo appello, per quanto redatto con il rigore di una perizia tecnica, brucia per ciò che sottintende: è un grido, silenzioso ma insistente, rivolto all’intero sistema della difesa. Non è un attacco all’IDF, ma un invito ad ancorarsi a quella tradizione di diritto che ha sempre distinto Israele sul piano della condotta militare.

Le forze armate israeliane sono note per il loro scrupolo giuridico, per il controllo legale interno, per la formazione capillare degli ufficiali sulla liceità degli ordini. Questa, più che mai, è un’occasione per dimostrare che l’etica militare non è un ornamento della retorica nazionale, ma la struttura portante della sua legittimità. L’appello si chiude con un’esortazione semplice, quasi disarmata nella sua chiarezza: “Esortiamo tutte le autorità competenti a disconoscere pubblicamente questo piano e a garantirne la mancata attuazione.” In guerra, ogni decisione pesa. Ma alcune decisioni non sono strategiche: sono fondative.

Il tutto definisce non solo l’esito di un’operazione, ma l’anima stessa delle istituzioni che la conducono.

Nel tempo della guerra ibrida, dell’opinione pubblica globale e dei tribunali transnazionali, aderire al diritto internazionale non è debolezza. È comando. È autorevolezza. Ed è, talvolta, la forma più alta di difesa.