Mentre qualche passo (forse) si muove verso la pace, con la minaccia, manco tanto velata, di Trump di intensificare la guerra contro hamas, la Palestina (difficile da definirsi come entità unitaria) guarda i BRICS.

di Cristina Di Silvio

BRICS, un nuovo possibile attore?

In un momento in cui il sistema internazionale attraversa una metamorfosi silenziosa ma profonda, la Palestina ha scelto di muovere una pedina al di fuori dello scacchiere consueto.

Un annuncio apparentemente marginale rischia di passare inosservato a chi osserva con superficialità i teatri della diplomazia globale: l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) ha presentato domanda formale di adesione al gruppo dei BRICS. Ma quale significato reale assume questo gesto? È soltanto una manovra simbolica, espressione di isolamento e marginalizzazione? Oppure rappresenta il segnale che un’idea alternativa di ordine globale sta emergendo proprio attraverso i dossier irrisolti del Novecento?

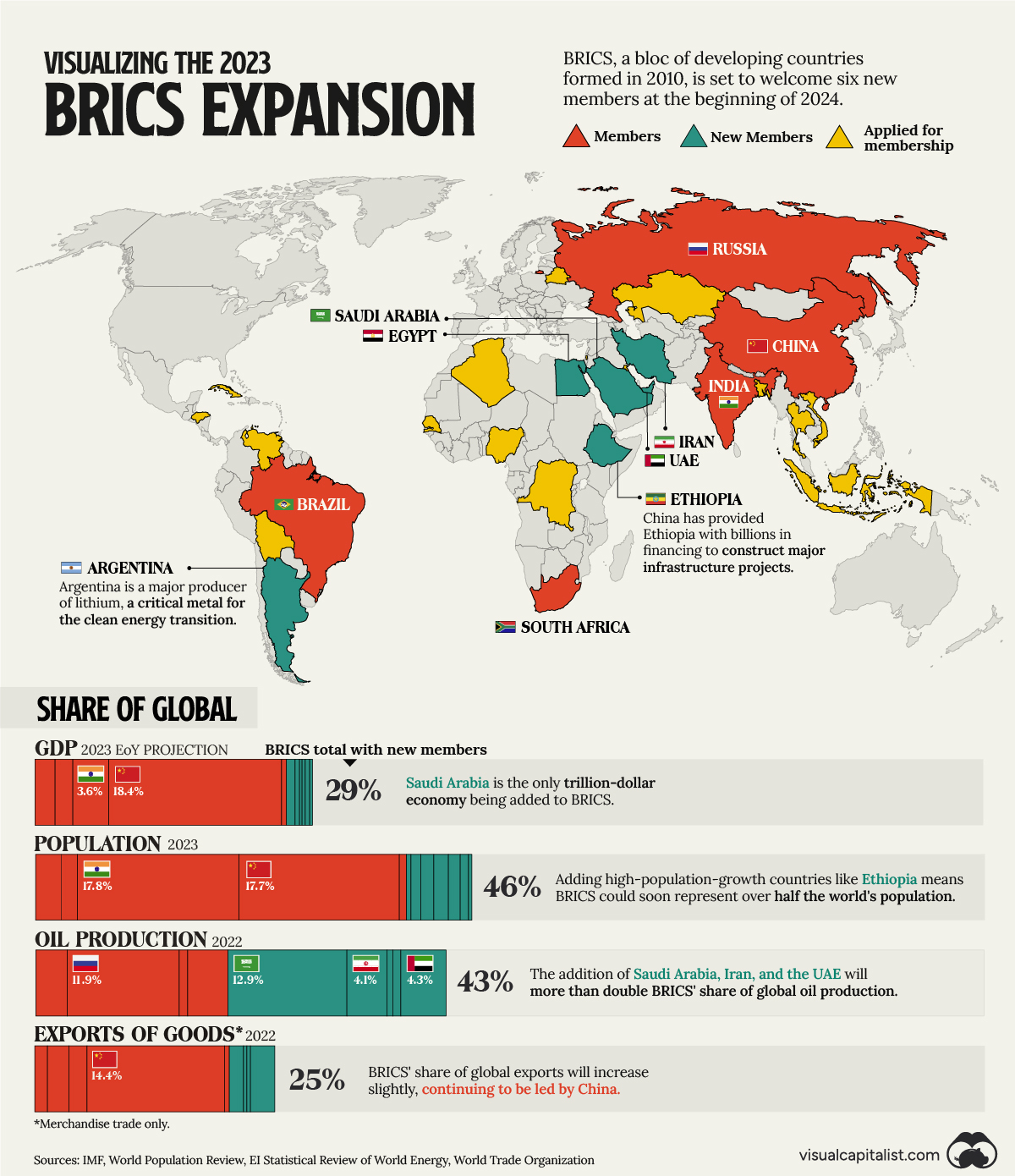

La dichiarazione dell’ambasciatore palestinese in Russia, Abdel Hafiz Nofal, non lascia margini di ambiguità: l’ANP ha ufficialmente richiesto l’ingresso nel blocco che attualmente include Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica e, tra i nuovi membri, Iran, Etiopia, Egitto ed Emirati Arabi Uniti.

Si tratta di una mossa che esula dalla logica della diplomazia routinaria. Non è semplicemente una richiesta di adesione: è una dichiarazione di posizionamento strategico.

La Palestina – priva di un peso economico rilevante, ma portatrice di un capitale simbolico e politico di portata globale – si presenta al tavolo dei BRICS non come potenza emergente, bensì come ferita ancora aperta del sistema internazionale.

A questo punto si impone una domanda cruciale: può un’entità politica in condizione di sovranità limitata contribuire alla costruzione di un ordine multipolare alternativo?

Da anni, Pechino – e, in misura crescente, Mosca – lavorano alla definizione di una narrativa post-occidentale dell’ordine globale.

I BRICS, nati come acronimo economico, stanno progressivamente assumendo una funzione geopolitica.

Si configurano oggi come piattaforma del Sud Globale, come architettura finanziaria parallela e come contrappeso alle istituzioni sorte nell’alveo degli Accordi di Bretton Woods.

Accogliere la Palestina in questo contesto non rappresenta un atto di compassione né un gesto di militanza ideologica.

È una scelta strategica.

Significa attribuire rilevanza politica a una causa che, da decenni, costituisce uno dei principali nodi irrisolti nelle sedi multilaterali. Ma chi, all’interno dei BRICS, è disposto ad assumersi questo carico simbolico?

Poiché l’adesione di nuovi membri richiede consenso unanime, emergono inevitabilmente delle frizioni. Cina e Russia – è evidente – vedono nella Palestina un alleato naturale nel contrasto all’unilateralismo occidentale.

L’India, invece, legata da solide relazioni bilaterali con Israele e impegnata a preservare un equilibrio con Washington, osserva la questione con notevole cautela.

Il Brasile, oscillante tra pragmatismo e retorica universalista, potrebbe interrogarsi sull’effettiva utilità politica ed economica dell’ingresso palestinese.

Quanto al Sudafrica, storicamente vicino alla causa palestinese, oggi appare più concentrato sul mantenimento della coesione interna del gruppo.

La questione, dunque, non è solo se la Palestina possa entrare, ma a quali condizioni, con quali contropartite, e in quale forma politico-istituzionale. Quale Palestina verrebbe ammessa? Quella rappresentata dall’ANP? Quella territorialmente e politicamente frammentata da Gaza? Quella afflitta da istituzioni deboli e leadership concorrenti? Per l’Autorità Nazionale Palestinese, l’adesione ai BRICS rappresenterebbe molto più di un ampliamento della proiezione diplomatica: significherebbe ottenere accesso a una piattaforma multilaterale non occidentale, potenzialmente in grado di garantire visibilità, legittimità politica e – forse – sostegno economico.

In un contesto in cui l’economia palestinese è soffocata da vincoli esterni, dalla dipendenza dai trasferimenti fiscali israeliani, da severe restrizioni alla mobilità e da una prolungata devastazione delle infrastrutture, la possibilità di accedere a fondi per lo sviluppo, alla logistica cinese, a reti energetiche alternative o a meccanismi di cooperazione Sud-Sud rappresenta un’opportunità non trascurabile.

Ma l’ingresso nei BRICS può davvero modificare in modo sostanziale la realtà nei Territori Palestinesi? Può intaccare l’architettura di controllo e dominio che ha resistito a decenni di risoluzioni ONU e a innumerevoli iniziative diplomatiche Verosimilmente no.

Almeno non nel breve termine.

Tuttavia, l’adesione – anche solo come proposta politica – introduce un elemento nuovo e rilevante: il conflitto israelo-palestinese viene ricollocato all’interno della competizione sistemica globale. Non più circoscritto al linguaggio ormai logoro dei “processi di pace”, ma inscritto nella disputa per la ridefinizione dell’ordine internazionale.

L’eventuale ingresso della Palestina rappresenterebbe anche una trasformazione qualitativa del blocco. I BRICS non sarebbero più soltanto un consesso di economie emergenti in cerca di autonomia finanziaria. Diverrebbero una piattaforma in grado di accogliere rivendicazioni politiche irrisolte, simboli storici e ferite aperte del sistema internazionale contemporaneo.

Includere la Palestina equivarrebbe a riconoscere che la costruzione di un ordine multipolare richiede anche la gestione delle memorie storiche e delle ingiustizie sistemiche. Sarebbe un segnale forte di discontinuità con l’architettura euro-atlantica, e costringerebbe l’Occidente a prendere atto che il baricentro geopolitico globale non ruota più unicamente attorno a Bruxelles e Washington.

Ma la domanda resta aperta: fino a che punto i BRICS sono disposti a farsi carico del peso politico e simbolico rappresentato dalla questione palestinese? E, soprattutto, con quali obiettivi strategici? La candidatura palestinese non risolverà l’occupazione, né la frammentazione istituzionale, né l’embargo su Gaza o la crisi economica strutturale. Ma delinea una traiettoria. Dimostra che l’ANP intende cercare spazi d’azione oltre il perimetro storico dell’Occidente. Che il dossier palestinese non è stato archiviato. E che, nonostante l’oblio diplomatico e la stagnazione dei negoziati, la questione palestinese continua a rappresentare un nodo irrisolto nella ridefinizione delle sfere d’influenza del XXI secolo.

Forse è proprio questa la vera notizia: che la Palestina – pur nella sua condizione di fragilità – è ancora in grado di influenzare le traiettorie della geopolitica globale, eche forse la domanda da porsi non è più “cosa può fare il mondo per la Palestina”, ma: “cosa ci dice oggi la Palestina sul mondo che stiamo costruendo?”